・ 計算方法や申告のルールも難しくて、よくわからない…

・ 初心者でも理解できるように、シンプルに解説してほしい!

こんな疑問を解決します。

✔ 本記事の内容

・ 相続人の範囲と相続税の納税義務

・ 相続税の計算方法と申告の流れ

✔ 本記事の信頼性

10年以上の実務経験を活かしてシンプルでわかりやすい解説を心がけています。

今回は、「相続税の基本的な仕組み」を解説してきます。

しかし、基本的な仕組みを理解すれば、必要な手続きや申告の流れがぐっと分かりやすくなります。 この記事では、相続税のポイントをシンプルに解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

それでは、相続税の基本的な仕組みの解説をはじめていきます。

Contents

1. 相続税とは何か

まずは、相続税とはどんな税金なのか簡単に解説していきます。

相続税とは遺産を引き継ぐ際の税金

相続税とは、亡くなった人(=被相続人)の遺産を引き継いだ人(=相続人等)に課される税金です。相続税は人の死亡に伴い財産が移転することに着目して課税される仕組みになっています。

相続税の対象となる財産の取得方法には、「相続」「遺贈」「死因贈与」の3つがあります。

遺贈 :遺言書によって指定された人が財産を受け取ること(法定相続人以外も含まれる)

死因贈与:生前に「死亡後に財産を譲る」と契約し、死亡時に贈与が確定するもの

これらの方法で財産を取得した場合、一定の基礎控除額を超えると相続税の課税対象となります。

相続税は累進課税方式が採用されており、財産の額が多いほど税率が上がる仕組みになっています。

基礎控除額を超えた場合に課税される

相続税は、すべての相続に発生するわけではなく、相続財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にの み課税されます。

つまり、基礎控除金額の範囲内であれば相続税はかかりません。

基礎控除金額とは、相続税の課税対象となる財産を計算する際に、一定額を差し引くことができる非課税枠です。基礎控除額は以下の計算式で求められます。

<基礎控除額の計算式>

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例を示すと下記のようになります。

例) 相続人が配偶者と子2人(合計3人)の場合

↓

法定相続人は配偶者と子の3名が該当します。 (法定相続人は次のセクションで解説します。)

↓

3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

↓

遺産総額が4,800万円を超えた場合、その超過分に対して相続税が発生する結果になります。

2. 法定相続人の範囲

民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人は配偶者や血縁関係がその対象者となります。

「法定相続人」と「実際に財産を相続する人」は必ずしも同じなるわけではありませんが、配偶者や血縁関係者を「法定相続人」に指定することで一定の権利を保障し、円滑な相続手続を実現する意義があります。

ここでは、法定相続人に関する解説していきます。

法定相続人って誰がなるの?

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。

相続が発生した場合、誰が相続人となるかは 民法で定める以下の順位付けによって決定されます。

配偶者は、常に法定相続人 となり、下記の第1〜第3順位の相続人と共同で相続します。

↓

②第1順位:子世代(直系卑属と呼びます)

被相続人の子(実子・養子) が相続人となります。

子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が相続する「代襲相続」が発生します。

↓子・孫がいない場合に進む

③第2順位:親世代(直系尊属と呼びます)

被相続人の 父母 が相続人となります。

父母が亡くなっている場合、祖父母が相続することもあります。

↓子・親ともにいない場合に進む

④第3順位:兄弟姉妹

被相続人の 兄弟姉妹 が相続人となります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります。

このように家族構成によって法定相続人が異なってきます。

法定相続割合ってなに?

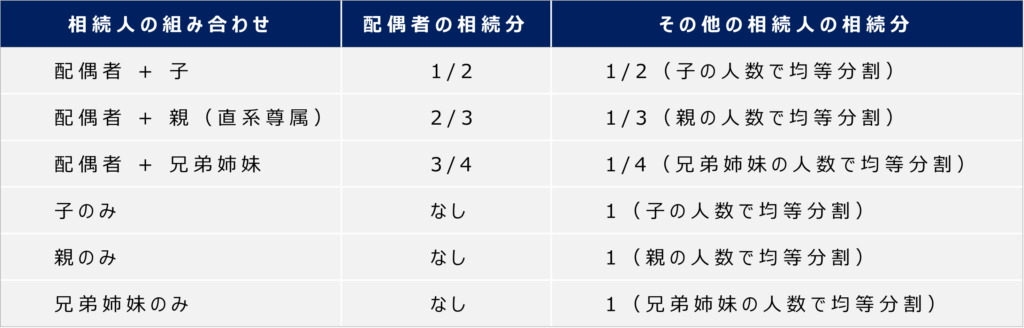

法定相続割合とは民法で定められている法定相続人の相続割合をいいます。

実際に相続する割合が指定されているわけではなく、相続の際に基準となる相続割合といういうイメージを持って頂くとわかりやすいと思います。

この法定相続割合は遺言や相続人の遺産分割協議で割合を変更させることができます。

法定相続割合は、法定相続人の組み合わせにより以下の表のように変化します。

法定相続人以外も財産を相続できるの?

法定相続人でない人でも、一定の条件を満たせば相続財産を受け取ることができます。

以下の方法で、法定相続人以外の人が財産を相続することが可能です。

・遺言による相続(遺贈)

法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合、遺言書を作成することで、法定相続人以外の人にも相続財産を渡すことが可能です。特に遺言による相続を遺贈と呼びます。

・生命保険金などの受取を指定された人

生命保険金は、受取人を指定している場合は法定相続人以外でも財産を受け取ることができます。

生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれ故人の財産ではなく、「受取人固有の財産」として特別な扱いを受けるためです。

3. 相続税を納める義務のある人

相続税は、故人の財産を相続・遺贈・死因贈与によって取得した人、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与によって取得した人に納税義務が課されています。

・遺贈(遺言による指定)により財産を取得した人

・死因贈与(故人の死亡を発生条件とした贈与)により財産を取得した人

・相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与によって取得した人

ただし、実際に相続税を支払うことになるのは一定以上の財産を取得した場合に限ります。

4. 相続税の計算方法は6つのステップで計算

相続税の計算は5つのステップで計算されます。シンプルな事例で相続税の計算の概要を確認してきましょう。

|

<事例> |

STEP 1 相続人の確定

まずは「法定相続人」、「実際に相続する人」の確定を行います。

配偶者である妻は常に該当します。次に第1順位としている子世代の子A、子Bも法定相続人に該当します。

事例ではその他に家族はいませんが、仮に故人に第2順位の親、第3順位の兄弟が存在したとしても、第1順位の子世代がいるため、法定相続人にはなりません。

この事例では法定相続割合は以下のようになります。

・ 妻 1/2

・ 子A1/4(1/2×2)

・ 子B1/4(1/2×2)

法定相続人が、必ずしも実際の相続人になるわけではありません。遺言による指定があれば、法定相続人以外も相続人になることができ、実際に財産を取得することができます。

事例では、遺言などがないため、法定相続人はそのまま相続人になります。具体的な配分については、遺産分割協議で法定相続割合による財産分割に同意しているため、各人は法定相続割合によって財産を取得することになります。

STEP2 課税価格の算定(課税対象となる財産の算定)

相続する財産のうち、課税対象となる財産を算定します。

妻が受け取る生命保険3,000万円は一定金額は非課税になるためここで当該金額を控除します。

預金1億円+生命保険金3,000万円-生命保険金の非課税金額1,500万円=1億1,500万円

課税対象となる資産は1億1,500万円と算定できました。

* 生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、法定相続人1人あたり 500万円の非課税枠 があります。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数(3人) = 1,500万円

STEP3 課税遺産総額の算定(課税される財産の算定)

次に、STEP 2で算定した課税対象となる資産から相続税の基礎控除を差し引き、相続税が課税される財産の算定を行います。

* 基礎控除の金額は3,000万円+(法定相続人×600万円)という式から求められます。

基礎控除額=3,000万円+3名×600万円=4,800万円

STEP4 相続税の相続の算定

次にSTEP 4で算定した課税遺産総額6,700万円を、いったん法定相続分で分割したと仮定し、それぞれに対する税額を計算します。

・ 妻(1/2):6,700万円 × 1/2 = 3,350万円

・ 子A(1/4):6,700万円 × 1/4 = 1,675万円

・ 子B(1/4):6,700万円 × 1/4 = 1,675万円

↓

② 法定相続割合に基づく各人の相続税額を算出

・ 妻の税額:3,350万円 × 15% - 50万円 = 452.5万円

・ 子Aの税額:1,675万円 × 15% - 50万円 = 201.25万円

・ 子Bの税額:1,675万円 × 15% - 50万円 = 201.25万円

↓

③ 相続税の総額を算出

452.5万円 + 201.25万円 + 201.25万円 = 855万円

*適用する税率は課税遺産額の金額によって異なります。

STEP5 各人の相続税額の算定

次に、Step4で算出した相続税の総額855万円を、実際の財産の取得する割合によって各人の相続税を算出します。

事例では法定相続割合によって財産を分割する協議がされているため、法定相続割合と実際に財産を取得する割合は同じになります。

妻:855万円 × 1/2 = 427.5万円

子A:855万円 × 1/4 = 213.75万円

子B:855万円 × 1/4 = 213.75万円

STEP6 各人の納付額の算定

最後に、STEP5で算出した各人の相続税から税額の加算や税額の控除を行っていきます。

税額控除には様々な種類がありますが、ここでは配偶者控除のみが適用できるものとします。

<納付する相続税>

妻:427.5万円-配偶者控除427.5万円=0

子A:213.75万円

子B:213.75万円

配偶者控除の適用

法定相続分が1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円まで財産を取得しても、配偶者の相続税納付額はゼロになります。

事例において配偶者である妻は相続税が全額控除される結果となります。

5. まとめ

ここまで、相続税の基本的な仕組み、納税義務者、計算方法 について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。

|

今回のまとめ ✅ 相続人の範囲と納税義務 ✅ 相続税の計算方法 |

相続税対策は早めに準備を!

相続税に関する知識を持つことで、スムーズな相続手続きができるようになります。

ぜひ、早めに対策を検討し、安心して相続を迎えられるように準備を進めましょう!

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

こんにちは、これはコメントです。

コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。

コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。